En regardant la célèbre saga Star Wars créée par George Lucas, on peut se poser la question suivante : Où le réalisateur a-t-il trouvé l’imagination pour faire naitre des personnages aussi futuristes et comment a-t-il trouvé les costumes de ces héros ?

On peut y répondre en étudiant les nombreux points communs que les costumes des personnages ont avec ceux des samouraïs.

Voici quelques exemples qui montrent bien les similitudes entre ces univers pourtant bien différents.

Le casque de Dark Vador semble être inspiré par un kabuto (casque de samouraï) de style zunari datant de la période Edo (1610 – 1868).

Le casque de Dark Vador

Zunari Kabuto

De profil, l’inspiration de cette forme simple de casque est frappante.

De même, les habits des Jedi sont une version simplifiée des kimonos portés par les samouraïs.

Habits de Jedi

Kimonos de samouraïs

On retrouve un vêtement qui tombe et couvre les pieds porté sur un haut plus court, tenu par une ceinture. Ce kimono plus large ressemble à un haori. De la même façon que les samouraïs portent un katana ou un tanto placé à la ceinture, les Jedi y portent leur sabre laser.

On peut se demander si dans les derniers épisodes tels que Le réveil de la Force cette influence ne se retrouve pas également dans la longue arme utilisée par Rey inspirée par les lances japonaises, yari ou naginata.

Rey dans Le réveil de la force

Naginata traditionnel

Les clones de Star Wars ont une armure simplifiée qui pourrait avoir été inspirée de celle des samouraïs comme, par exemple, celle des Diables rouges (samouraïs du clan de Ii Naomasa), qui la portaient pour être aisément reconnaissable et intimider les ennemis. Dans la saga de Georges Lucas, les clones ne sont certes pas rouges, mais leur couleur blanche tranche avec tous les autres soldats.

Casque et armure des Diables rouges

Casque et armure des clones

On note aussi des points communs entre les casques des soldats impériaux de l’Etoile Noire et les Jingasa. Cette coiffe militaire qui protégeait les ashigaru (soldats d’infanterie) pendant les batailles, était également portée comme coiffe quotidienne en période de paix par les Samouraïs. Dans le casque du film, on retrouve la forme évasée et aplatie vers l’arrière de la traditionnelle Jingasa.

Casque des soldats impériaux de l’Etoile Noire

Jingasa

En plus des armures, certains habits des autres personnages de la saga, ont semble –t- il également rencontré cette influence médiévale japonaise. On remarquera par exemple une ressemblance entre les coiffures des Jedi féminin et la coiffure des religieuses bouddhistes comme celle de la princesse Chûjo-Hime.

Costume de femme Jedi

Coiffe de la princesse Chujo-Hime

On retrouve le même voile plissé sur la tête et un vêtement long similaire couvrant tout le corps.

Les nombreux points communs des costumes de Star Wars avec les armures des samouraïs peuvent trouver leurs origines dans l’admiration que portait Georges Lucas au cinéaste japonais Akira Kurosawa. Une autre illustration de son influence peut se lire dans le code d’honneur (bushido) présent dans les films Kagemusha, l’ombre du guerrier ou Ran, qui se retrouve dans les valeurs des Jedi.

Pour clore cet article, un petit exercice:

Regardez cette photo, s’agit-il d’un personnage de Star Wars ou d’une véritable armure japonaise ?

Réponse: Il s’agit bien d’une veritable armure japonaise qui se trouve au Japon, au Watanabe Museum.

Si l’époque des samouraïs s’est achevée avec l’ère Meiji, ce sont aujourd’hui leurs descendants qui perpétuent leur mémoire, ainsi que tout l’artisanat traditionnel japonais.

Dans la préfecture de Nagano, on trouve encore des forgerons de sabres japonais ; et sur les 300 forgerons enseignant leur art dans tout le Japon, une trentaine sont natifs de cette région.

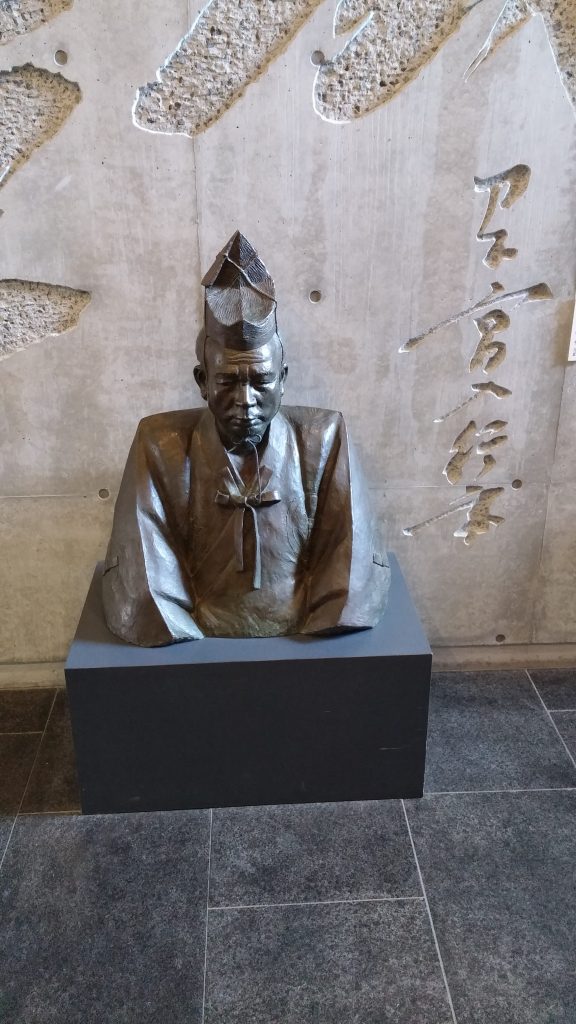

C’est dans la ville tranquille de Sakaki, au Nord-Est de Nagano et à deux heures de Tokyo, que nous partons aujourd’hui. Sakaki, c’est 17 000 habitants, des paysages de collines, et la rivière Chikuma qui la traverse. Mais c’est aussi et surtout un musée : le « Musée Tetsu (du fer) », qui honore la mémoire de feu Yukihira Miyairi, Trésor National Vivant dont la tradition est perpétuée par son fils et ses apprentis.

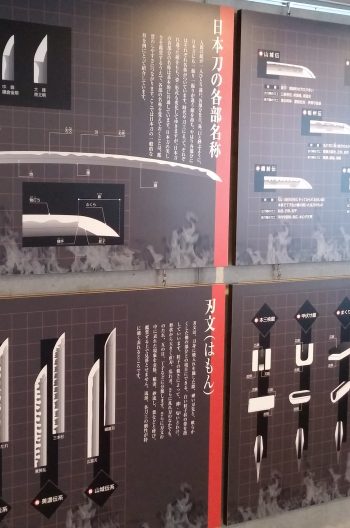

Le musée expose à la fois les chefs-d’œuvre du maître et ceux des autres forgerons de l’école Miyairi ; ainsi qu’un panorama chronologique de sabres, du XIIIème siècle jusqu’aux lames contemporaines issues de l’industrialisation du Japon. On considère généralement que l’apogée des lames japonaises, aussi bien en beauté qu’en fonction, se situe entre la fin de la période Heian (794-1185) et la période Nanbokucho (1336-1392).

La collection personnelle de M. Miyairi Yukihira, ouverte au public, permet de compléter la visite.

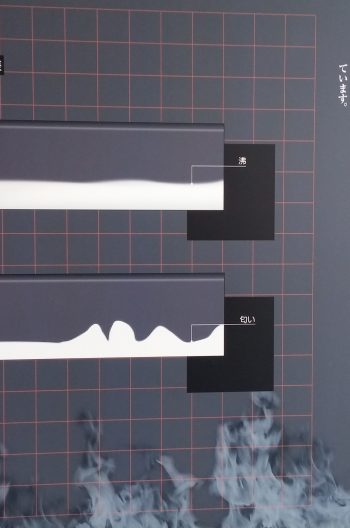

Au rez-de-chaussée et au premier étage sont présentés différents modèles de lames ainsi que des explications sur leur histoire et leur forgeron. On pourra également y apprécier les étapes successives de la fabrication d’une lame japonaise, et notamment l’orikaeshi tanren, un procédé de forgeage consistant à replier l’acier de la lame chauffée au rouge sur lui-même jusqu’à obtenir environ 30 000 couches.

Cette technique est à l’origine de la structure unique des lames japonaises, composées de couches d’acier de différentes teneurs en carbone : le noyau est en shingane, un acier souple à faible teneur en carbone, puis on y ajoute une partie en kawagane, un acier de dureté intermédiaire, et une couche de hagane, un acier très dur. Ces différents types d’acier sont tous issus du tamahagane, un acier composé de satetsu (sable de fer japonais) et de charbon de bois mélangés dans un tatara (bas fourneau japonais) pendant plusieurs jours. Cette technique, transmise depuis plus de 1000 ans, permet de réduire la teneur en carbone du matériau grâce au chauffage au charbon de bois. Les forgerons japonais achètent le tamahagane à Yokota dans la préfecture de Shimane, puis le chauffent et le trempent dans leurs propres ateliers pour créer des lames.

La salle Sangyo Tenjishitsu au deuxième étage met en avant l’histoire industrielle de Sakaki ainsi que les produits issus de ses compagnies. L’exposition permet aux visiteurs de comprendre le chemin que Sakaki a parcouru jusqu’à aujourd’hui ; le développement de ses industries s’étant opéré en temps de guerre, grâce à l’évacuation des usines des grandes villes.

Le musée du fer de Sakaki est une opportunité inoubliable de découvrir les méthodes ancestrales des forgerons de sabres. A travers cet apprentissage, c’est tout un voyage dans le passé auquel le visiteur est invité : une belle manière de rappeler que les techniques traditionnelles vivent encore aujourd’hui.

Article rédigé par Hannah Assouly et Floriane Poulain, stagiaires à la galerie Espace 4.

Photographies prises par Frantz Fray.

Galerie de photographies:

Destinées à protéger les guerriers lors des combats, les armures japonaises ont beaucoup évolué au fil des siècles. Et bien qu’il soit difficile de dater précisément leur apparition, il semblerait que les premières soient apparues entre le III et le VIIIème siècle pendant la période Kofun. A cette époque, il existait plusieurs types de protections, dont les tankô, des plaques en fer lacées avec du cuir qui étaient plutôt courtes et les keikô. Puis, progressivement, elles ont évolué et ont été complétées avec d’autres pièces telles que des cuirasses souples, des casques, des épaulières, des protège-mains, des mentonnières et des tabliers. Les matériaux ont également changé. Au XVIème siècle par exemple, on privilégiait les plaques de fer épaisses qui résistaient mieux aux balles des armes à feu. Aujourd’hui, ces tenues de combat sont des objets de collection qu’on peut admirer lors d’expositions, dans des musées ou dans des galeries d’art spécialisées.

Sur le marché des antiquités japonaises, on trouve de nos jours plusieurs types d’armures, complètes ou en pièces détachées. Associées à la légende fascinante des samouraïs, elles se composent de plusieurs accessoires et permettent d’en savoir plus sur l’importance du guerrier et l’époque pendant laquelle elles étaient utilisées. Réalisées avec le plus grand soin, avec des matériaux raffinés parfois, elles ont progressivement été utilisées aussi comme signes extérieurs de richesse. Certaines armures japonaises sont donc très rares et si vous en possédez une et que vous souhaitez la vendre, mieux vaut la confier à des spécialistes. En effet, seuls des experts de ces antiquités pourront les estimer, les dater et s’occuper de leur vente. S’agissant d’objets de grande valeur, il est préférable de s’adresser à une galerie plutôt que de les vendre sur Internet. Votre bien sera proposé à des collectionneurs qui sont prêts à mettre le prix pour l’acquérir. Au vu de la valeur de ces pièces, il serait dommage de les brader.

Si vous désirez acheter une armure japonaise, qu’elle soit complète ou qu’il s’agisse d’éléments, vous pouvez vous rapprocher d’experts. N’hésitez pas à consulter des livres spécialisés, à visiter notre galerie, demandez des conseils si vous avez des doutes ou si vous voulez en savoir plus sur ce genre d’antiquités japonaises. En passant par des professionnels pour votre achat, vous avez la garantie de vous offrir un objet authentique. De même, renseignez-vous bien en amont sur l’origine, la valeur, l’époque de l’œuvre qui vous intéresse. Cela vous évitera des déceptions. Pensez aussi à demander un certificat d’expertise. En cas de tromperie sur une marchandise, cela pourra vous servir pour obtenir le remboursement. Enfin, vous pouvez également consulter nos publications et notre site pour découvrir les objets qui sont actuellement disponibles à l’achat dans notre galerie. Et si vous avez des questions, notre équipe est à votre écoute pour vous répondre et vous conseiller.

Bien qu’il y ait des preuves ténues de l’existence d’une race locale de chevaux à la fin de l’époque Jômon (vers 10 000 av J.C – vers 300 av J.C), les Japonais n’importèrent des chevaux de selle du continent asiatique qu’à partir de l’époque des Kofun (vers 250 – 538). On a découvert dans les tumulus de cette période des statuettes en terre cuite (haniwa) d’hommes à cheval et en armure. Elles montrent que les harnais et les selles alors utilisés étaient quasiment identiques à ceux qui étaient en usage en Corée, d’où ils étaient très vraisemblablement importés. La toute première chronique du Japon – le Nihon Shoki, rédigé vers 720 – signale l’utilisation de ces chevaux dans des batailles mais sans plus de précisions.

Des articles de sellerie du VIIIe siècle sont conservés à Nara, au Shôsôin, un pavillon que l’empereur Shômu (701 – 756) fit construire pour y entreposer des trésors. Ces objets montrent le genre d’articles utilisés par les courtisans mais ne nous renseignent guère sur le type d’équipement utilisé par les soldats.

Ce n’est qu’à partir de la fin de l’époque de Heian (794 – 1185) que le cheval de guerre japonais émerge des ténèbres.

Les selles (kura) s’inspirent de modèles chinois et de modèles utilisés en Asie centrale. Elles sont en chêne rouge (kashi), arbre alors cultivé expressément pour leur fabrication. Les selliers avaient coutume de courber les jeunes chênes en forme de U de manière à léguer à leur fils ou à leur petit-fils des arbres dont la fibre présenterait la forme requise pour la fabrication du pommeau et du troussequin.

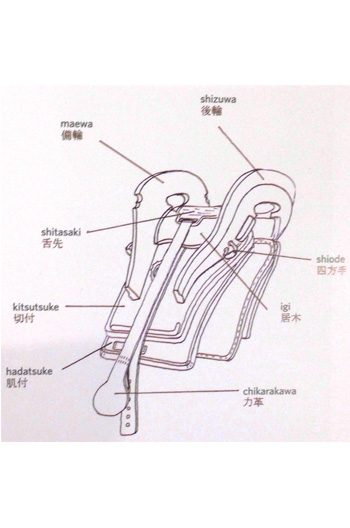

L’arçon de selle de base comporte quatre éléments (cf croquis). A l’avant figure le pommeau (maewa), une pièce plate en forme de U inversé. Il présente de chaque côté une double échancrure, peu profonde, qui permet au cavalier d’avoir une prise pour enfourcher le cheval.

A l’arrière se situe le troussequin (shizuwa), d’une forme semblable à celle du pommeau mais dont les appendices, sous les cuisses du cavalier, sont incurvés vers l’avant. Deux pièces longitudinales (igi), présentant des fentes réservées au passage des étrivières, relient le pommeau au troussequin. Elles sont dotées à chaque extrémité d’une languette. Les languettes sont maintenues en place par des cordes de chanvre passées dans des trous percés à cet effet.

La plupart des arçons de selle étaient laqués, et nombreux étaient ceux qui présentaient des décors élaborés magistralement exécutés. Les surfaces extérieures de l’arçon pouvaient aussi être sculptées, recouvertes d’un cuir fin ou arborer un décor laqué rehaussé d’incrustations de nacre.

Dans presque tous les cas, le mon (blason familial) du propriétaire figurait bien en évidence sur le devant du pommeau et l’arrière du troussequin.

Il existe deux grands types d’arçon de selle : l’arçon à usage militaire, cercle divisé horizontalement en quatre parties égales, et l’arçon utilisé par les nobles de la cour, cercle subdivisé en trois parties.

A partir de l’époque de Muromachi (1392 – 1573) apparaissent les aori, panneaux qui avaient pour fonction de protéger les jambes du cavalier de la boue soulevée par les sabots du cheval, mais aussi le cheval des lourds étriers. Constamment à la recherche de nouveaux matériaux, les Japonais importèrent des cuirs et peaux exotiques pour leurs aori.

La selle était maintenue en place sur le dos du cheval à l’aide d’une sangle et de courroies passées autour de son poitrail et de sa croupe.

La galerie Espace 4 possède par ailleurs deux modèles de selles et étriers que vous pouvez admirer du Mardi au Samedi de 14h à 18h30 : le premier ensemble est à décor d’oiseaux (https://www.espace4.com/collections/ensemble-de-selle-et-etriers-japonais-a-decor-doiseaux/) et le second est à décor de dragons.

Le Metropolitan Museum of Art de New York possède un magnifique exemplaire de selle japonaise (http://www.metmuseum.org/art/collection/search/26572).

Le mon (en japonais 紋) est un blason strictement personnel utilisé par les samouraï dans le but de se reconnaître lors de combats entre clans.

Hérités de Chine, les mon apparaissent sous forme de dessins brodés et répétés entre le VIIIe et le XIIe siècle sur les vêtements impériaux. Puis, sous l’ère Heian (平安時代), le mon commence à prendre sa forme véritable. Apposé sur les chars, il servait à indiquer à quelle famille appartenait le véhicule.

Lors des conflits entre clans, les mon furent laqués ou appliqués sur les armures de guerriers ainsi que sur les bannières (羽田). Puis, le Shogun Tokugawa Iemitsu (1604-1651) obligea les nobles à coudre ou à broder leurs insignes sur leurs vêtements à partir de 1642.

La traduction littérale du mot mon 紋 est complexe. Cependant, on peut y distinguer les deux caractères “fil” (糸) et “ texte” (文), qui traduisent bien l’origine textile de ce blason. Le mon ne peut être à proprement parlé qualifié d’ « armoiries » car ce signe héraldique est avant tout axé sur l’élaboration des formes. En effet, seules l’imagination et la pratique constituent les limites de cet art unique en son genre.

Ce qui est également difficile à comprendre dans un blason japonais est qu’il ne rappelle pas toujours le nom du clan auquel il se rattache. De plus, plusieurs clans pouvaient avoir un même mon pour base en le modifiant quelque peu, de sorte à le différencier de l’original. Les motifs sont incroyablement variés et très souvent inspirés de la nature, des animaux et des objets de la vie quotidienne comme le pin, le bambou, les oiseaux, les fleurs de cerisier et tant d’autres. Leur diversité est telle que le mon pouvait varier d’un simple cercle à un oiseau ou un papillon très travaillé. Ces motifs se composaient dans certains cas de caractères ou de signes religieux.

Ce symbole est sans doute le plus connu de tous : le disque rouge vermillon, symbolisant le soleil levant, est encadré par un décor de feuille d’or, imitant le ciel au lever de l’astre.

Ce mon est rattaché à la famille Makino de Nagaoka. Ici, trois feuilles de chêne sont reliées au centre du cercle délimitant le blason. Chaque feuille occupe 1/3 de l’espace du cercle.

Si beaucoup de mon sont inscrits dans des formes géométriques, la plupart d’entre eux n’ont pas de contour. Mais ils sont inscrits dans un cercle fictif, délimitant en quelque sorte l’armoirie. Ainsi, selon le nombre de symboles, animaux, végétaux ou usuels présents au sein du cercle fictif, l’espace sera divisé en autant de parties qu’il y aura de signes. Les motifs peuvent être soit répétés, soit couplés à un autre symbole.

Ici, la fleur de kata-bami occupe tout l’espace du cercle fictif. Délimité par un cercle réel. Chaque pétale occupe 1/3 de l’espace. Ce mon est attribué à la famille Mori-kawa et à celle des Tô-dô.

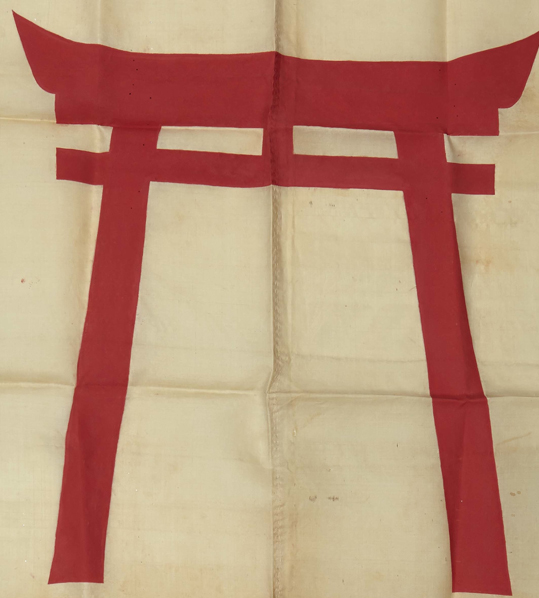

Un autre mon répandu est celui représentant un torii, porte sacrée délimitant le monde des Hommes et celui des esprits. Souvent à l’entrée des temples shintô. Symbolisant le clan Torii. La famille a joué sur l’homophonie des deux noms pour créer son emblème. Présent ici sur un étendard (sashimono), le rouge hématite du torii sur fond blanc rappelle le hi no maru du drapeau japonais.

Le mon qui fut apposé sur de nombreux objets d’art guerrier et sur un bon nombre de temples et bâtisses féodales est aujourd’hui utilisé à des fins décoratives sur beaucoup d’objets usuels.

Ainsi, on retrouvera sur des assiettes, des bols, des Tee-shirt, des chaussettes tabi voire même des friandises des mon en tout genre.

A l’origine réservé aux guerriers et aux nobles, il fut décrété, lors de la réforme de 1868, que tout le monde pouvait avoir son propre mon. Les blasons perdirent alors leur valeur seigneuriale, avec le temps, l’influence de cet emblème au sein de la société s’est perdue.

Un des derniers usages traditionnels du mon est perpétué de nos jours par les mariages traditionnels shintô, en mémoire des splendides cérémonies féodales unissant deux clans de manière officielle.

Nakakuni jouant de la flûte à Kogo no Tsubone

Nakakuni était un noble à la cour de l’empereur Takakura au XIIe siècle renommé pour son talent de flûtiste. Il est ici représenté jouant de son instrument fétiche pour Kogo no Tsubone, favorite de l’empereur Takakura. Cette dernière, craignant l’impératrice à cause de l’affection que lui portait l’empereur, s’était enfuie du palais. L’empereur la fit chercher pendant trois ans en vain. Nakakuni se propose alors de la retrouver.

Un soir qu’il traverse à cheval le village de Saga, il entendit les sons d’un koto, harpe dont les cordes sont attachées sur une caisse de résonance posée à plat. Il reconnut le jeu de Koto de Kogo no Tsubone qu’il se vantait de distinguer entre 1 000.

Yoshitsune arrive au château de Fujiwara no Hidehira

Cette tsuba illustre un épisode après la victoire de Yoshitsune à Dan no Ura. Fuyant la jalousie de son frère Yoritomo, il s’exile dans la province de Mutsu gouvernée par Fujiwara no Hidehira au nord du Japon.

Accompagné de son fidèle serviteur le moine Benkei, il se déguise en yamabushi afin de s’enfuir sans être découvert. Les yamabushi sont des moines-guerriers des montagnes dont Benkei faisait partie. On les reconnaît à leur habit, mi armure de samouraï, mi habit monastique. Ils portent également au niveau du front une coiffe, le tokin, qui prend la forme d’une petite boîte noire et transportent à l’aide de paniers, les oi, leur équipement.

Sur cette tsuba, Yoshitsune arrive au château d’Hidehira et lui présente son casque attestant de son identité. En effet ce casque, très particulier par sa forme avec deux grandes kuwagata et fabriqué par un des forgerons de la famille Myochin, permettait de reconnaître Yoshitsune.

Izanagi et Izanami sur le Pont des Cieux

Izanagi et Izanami sont les deux kami frère et sœur créateurs du Japon et de sa population. Ces deux divinités furent chargées par les autres kami de consolider la terre encore flottante. Ils leur donnèrent pour les aider une lance « en bois du Pont des Cieux » sertie de joyaux sacrés. Izanagi l’utilisa pour remuer la masse sombre sous le pont sur lesquels ils étaient assis. Les gouttes qui tombent de la lance merveilleuse se transforment en îles créant ainsi l’archipel japonais. L’île d’Onogoroshima est selon la légende la première constituée. Cette légende de l’histoire cosmogonique japonaise nous est connue par le Nihonki.

Songoku, le roi des singes et la Montagne des Cinq Doigts

Songoku, en chinois Sun Wukong, est le singe-serviteur du moine chinois Sanzo Hoshi, ou Xuanzang. Avant de le servir, il était le Roi des Singes. Sur les conseils des vieux singes, il avait suivi l’enseignement d’un Maître taoïste afin de devenir immortel. En se rendant dans le Royaume des Mers, il obtient du Roi-Dragon le pilier qu’utilisait jadis le grand empereur mythique Yu. Il le rétrécit pour qu’il puisse tenir dans sa main et l’appela le Bâton Cerclé d’Or. Ce bâton pouvait prendre la taille que son possesseur désirait. Comme plusieurs plaintes furent déposées contre lui à l’Empereur de Jade, celui-ci envoya son armée pour capturer Songoku, en vain. C’est finalement Erlang, aidé du patriarche Laojun et du Bodhisattva Guanyin, qui réussit à capturer le singe rebelle. Songoku fut condamné à toutes les exécutions possibles mais aucune n’aboutit.

Enragé, le Roi des singes décida de tout saccager dans le Ciel mais fut confronter à Bouddha qui le défia de quitter la paume de sa main. Le Singe perdit et Bouddha l’enferma dans sa main qu’il transforma en montagne, la Wushouzhishan ou Montagne des Cinq Doigts. Songoku purgea une peine de 500 ans jusqu’à ce que le moine Xuanzang vienne le délivrer. Il devint son serviteur.

Le passage du gué de la rivière Uji par Kagesuye et Sasaki Takatsuna

Lors de la Grande Guerre, le héros Yoshitsune pensait trouver ses ennemis, les Taïra, près de la rivière Uji. Kagesuye, un de ses généraux, décida de traverser ce cour d’eau en passant par un gué indiqué par Sasaki Takatsuna, autre général de Yoshitsune, qui connaissait admirablement bien le pays.

Mais Sasaki, jaloux de se voir devancé par Kagesuye eut recours à une ruse. Il lui cria que la sous-ventrière de son cheval était desserrée. Kagesuye s’arrêta et Sasaki en profita pour s’engager dans le gué et arriver le premier sur la rive opposée.

Dans cet épisode très fréquemment représenté sur les tsuba, Sasaki Takatsuna est reconnaissable à l’arc qu’il tient dans sa bouche.

Takeshiuchi no Sukune recevant les joyaux qui commandent aux marées

Takeshiuchi est un homme d’Etat et un guerrier légendaire auquel on attribue une durée de vie entre 150 et 360 ans. Il était le fidèle compagnon de l’impératrice Jingo Kogo avec laquelle il aurait envahi la Corée puis de son fils Ojin, dont il se fait le gardien. Il aurait durant sa vie servit six empereurs.

Takeshiuchi adopte les vêtements d’un noble de rang élevé que sont le couvre-chef et la robe. Il porte des souliers en peau de tigre et est représenté sous les traits d’un vieillard à longue barbe.

Dans cet épisode de sa légende, il est assis sur le rivage et reçoit le messager du roi-dragon Ryujin. Ce dernier lui apporte les joyaux qui commandent aux marées. Ces joyaux vont permettre à l’impératrice Jingo de s’emparer de la Corée en contrôlant la descente et la montée de la marée.

La pénitence de Mongaku, le samouraï devenu moine

Mongaku Shonin est le nom de moine du samouraï Endo Morito, capitaine dans l’armée du clan des Taïra au XIIe siècle.

Il tombe amoureux de Kesa, la jolie femme du samouraï Watanabe Wataru. La jeune femme repousse ses avances puis finit par céder. Elle lui dit qu’il peut passer dans sa maison un soir dès que la nuit serait tombée pour tuer son mari. Cependant Kesa se substitue à Watanabe. Elle endosse ses vêtements afin de sauver son honneur. Endo Morito lui tranche la tête d’un coup de sabre sans le savoir.

Ecrasé par les remords, il se rase la tête et prend l’habit monastique sous le nom de Mongaku Shonin. Il décide d’entrer en pénitence et se poste en plein hiver pendant vingt et un jours sous une cascade glaciale tenant une clochette entre ses dents et récitant son chapelet.

Lorsque Fudo, Dieu des Cascades, eut trouvé que ses souffrances avaient assez duré, il lui envoya le pardon par un de ses deux messagers Seitaka. Ce dernier est reconnaissable par la fleur de lotus qu’il tient dans sa main droite.

Épisodes de la vie de Yoshitsune: la descente du Hiyo-dori goye et le repêchage de l’arc

Cet épisode précède la célèbre bataille de Dan no Ura qui scelle la suprématie du clan Minamoto sur celui des Taïra.

En 1181 les Taïra sont retranchés à Ichi no Tani dans une forteresse qui s’appuie sur de hautes montagnes dans lesquelles se trouve la passe de Hiyo-dori goye.

Cette passe est réputée pour sa descente si abrupte que même les sangliers n’osent pas l’affronter. Yoshitsune, général de l’armée des Minamoto, mène les opérations. Avec trois cent soldats, il risque la descente vertigineuse sur son cheval Tayu guoro. Les Taïra, surpris, ne purent tenir sous l’assaut et furent écrasés.

En mars 1185 se déroule la fameuse bataille navale de Dan no Ura, gagnée par Yoshitsune. Au plus chaud de cette bataille, Yoshitsune, par un mouvement brusque, fait tomber son arc à l’eau. Les soldats le suppliaient de ne pas s’exposer aux flèches mais il répliqua : « Si c’était l’arc de mon oncle Hachiro Tametono je l’aurais laissé prendre par l’ennemi mais je ne désire pas qu’il sache de quelle petite taille est celui-ci. » En effet Yoshitsune était de très petite taille alors que Tametono était un athlète géant.

Goban Tadanobu, fidèle compagnon de Yoshitsune

Tadanobu était un des serviteurs principaux de Yoshitsune, frère cadet du premier shogun Minamoto no Yoritomo. L’épisode fait référence à une anecdote avant son accession au shogunat. Yoritomo, jaloux du succès de son frère lors de la bataille de Dan no Ura, lui refuse l’entrée dans la ville après sa victoire. Yoshitsune décide alors de s’exiler.

Mais Yoritomo fait envoyer des hommes afin de tuer son frère. Il est prévenu à temps par sa favorite Shizuka mais Tadanobu est lui trahi par la sienne, Manju. Réveillé en pleine nuit par les hommes de Yoritomo, il attrape une table de jeu de Go et abat une partie de ses assaillants tandis que le reste s’enfuit. Il est, depuis cet épisode, appelé Goban Tadanobu en référence à la table de Go, Goban.

Objet de décoration, de collection, la tsuba est la partie du sabre laissant le plus vaste champ d’expression à l’artiste forgeron. Récit de légendes, de combats célèbres ou portes-bonheur animaliers, la tsuba peut-être en fer, en shakudo ou en suaka. La variété des matériaux permet de réaliser des décors riches, détaillés et de nous offrir un récit précis de ces légendes.

La légende de Shoki, le pourfendeur de démons

Shoki est un personnage mythologique chinois connu pour être « l’ange gardien » de l’empereur Xuanzong. Shoki apparut un jour à l’empereur et lui expliqua sa triste histoire…

Étudiant en droit n’ayant pas réussi les examens officiels, il préféra se suicider plutôt que de vivre sans titre. L’empereur rétablit son honneur en le faisant inhumer en grande pompe. En signe de reconnaissance, Shoki lui promet de se vouer à l’extermination des démons.

Si le Pays du Milieu le représente souvent sous la forme d’un homme d’âge mur portant des vêtements de lettré, les japonais lui donnent l’aspect terrible d’un géant à la figure menaçante et à la longue barbe flottante. Il porte une robe de cour chinoise et un sabre à deux tranchants. Il est reconnaissable par son couvre chef à ailettes et par les oni essayant de fuir son courroux, ou qui se jouent de lui. Aucune autre figure n’est autant représentée dans l’art japonais que Shoki. De nombreuses variantes dans l’illustration de la légende de Shoki témoignent de l’imagination inépuisable des artistes.

Sarutahiko no Mikoto charmé par Okame

Sarutahiko no Mikoto est un kami, (divinité shintō) qui barrait l’accès à la terre lorsque le premier empereur mythique du Japon, Ninigi no Mikoto voulut descendre du Takamagahara, la résidence des Dieux immortels, envoyé par sa grand-mère Amaterasu.

La déesse Okame utilisa alors ses charmes pour permettre à l’empereur de passer. Sur cette tsuba, le prêtre, situé au premier plan, est reconnaissable par son long nez qui, dit-on, pouvait faire jusqu’à sept coudées. Il regarde la déesse Okame, arrivant sur des nuées et découvrant sa poitrine.

A l’arrière de la tsuba, trois assistantes de la déesse Amaterasu présentent les trois trésors à son petit-fils : le magatama, ornement en jade évoquant une croc, le yata, un miroir, et l’épée de Kasunagi. Ces trésors confèrent à l’empereur du Japon son pouvoir.

L’estampe dite ukiyo-e, image du monde flottant, apparaît au Japon au début du XVIIe siècle dans la capitale Edo alors qu’une culture urbaine y fleurit. Avec ses représentations d’élégantes bijin du quartier des plaisirs, elle est sans doute, pour le public occidental, la technique la plus représentative de l’art japonais. Mais finalement en quoi consiste-elle?

L’estampe est une technique de gravure sur bois connue à l’origine pour la reproduction d’images populaire et de sutra bouddhiques. Trois artisans se succèdent dans le procédé technique. Tout d’abord l’artiste effectue un dessin à l’encre appelé le shita-e. Puis le graveur intervient : il colle le dessin sur une planche de bois et évide les parties laissées blanches créant ainsi le dessin en relief.

Lors de cette opération le dessin original est détruit, le graveur obtient une planche gravée en relief dite planche à trait. Enfin cette planche est encrée en noir et appliquée sur le papier. Un troisième artisan intervient pour cette étape : l’artisan-imprimeur. Le papier doit être parfaitement ajusté par rapport à la planche. Pour se faire l’artisan utilise des marques de calage ou kento. À l’aide d’un baren ou tampon de bambou il frotte le papier sur la planche encrée permettant ainsi la transposition du dessin sur le papier. Les couleurs, souvent du rouge, jaune et vert, sont ajoutées à la main.

Il faut attendre le milieu du XVIIIe siècle, sous l’influence de la Chine, pour que Okumura Masanobu invente un procédé d’impression en couleur. Une fois la planche à trait gravée, elle est encrée en noir afin de reproduire le dessin original. L’artisan réalise un dessin par couleur. Ces épreuves sont collées sur des planches de bois qui sont ensuite gravées. Les zones à teindre d’une certaine couleur sont laissées en relief. Ainsi l’artisan obtient une planche différente par couleur. Chaque planche est encrée et successivement appliquée sur le papier dans un ordre de couleur précis. Les marques de calage sont, pour l’impression en couleur, encore plus importantes afin d’éviter un décalage des différentes couleurs. A l’aide de ces planches, l’artisan effectue un premier tirage qui peut aller jusqu’à 300 estampes. Ce premier tirage s’arrête quand les planches commencent à s’user et les contours à être moins nets.

Vous pouvez regarder une vidéo illustrant la technique de l’estampe en cliquant sur le lien suivant:

Vidéo ->>> Vous trouverez la vidéo dans le menu, en cliquant sur “techniques” puis “printing”.